Der lange Weg zur Marktwirtschaft

Das Vereinbaren von marktwirtschaftlicher Effizienz und sozialer Gerechtigkeit gehört zu den historischen wie aktuellen Herausforderungen, denen sich die Wirtschaftspolitik unter den Bedingungen der Globalisierung und internationaler Finanzkrisen stellen muss. Die Positionierung der SPD im wirtschaftspolitischen Kontext verlangt dabei eine stetige Entwicklung in Bezugnahme auf eine sich verändernde Gesellschaftsordnung – beständig bleibt die Verpflichtung zum sozialdemokratischen Ideal.

Ein sozialdemokratischer Erinnerungsort „soziale Marktwirtschaft“ scheint ein Widerspruch in sich selbst zu sein. War Marktwirtschaft nicht die ausschließliche Erfindung Ludwig Erhards und seiner Mitstreiter, während die Sozialdemokratie in einem ordnungspolitischen Gegenmodell verharrte? Die Antwort ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Dieser erste Blick richtet sich auf die Praxis, der zweite hingegen auf eine gegenläufige Programmatik und hierzu quer verlaufende Debatten, die bereits am Ende der Weimarer Republik geführt wurden.

Zunächst zum ersten Blick, der mit einem Zitat des engagierten Sozialdemokraten und Hamburger Hochschullehrers Heinz-Dietrich Ortlieb geschärft werden soll: „Diese Aufspaltung des Bewußtseins in marxistisches Schablonendenken und realistische Einsicht ist der SPD schon in der Weimarer Republik äußerst hinderlich gewesen. Sie schuf ein böses theoretisches Gewissen und lähmte die Aktivität und Einsicht, Fragen der sozialen Praxis zweckmäßig zu lösen“. Ortlieb formulierte diesen Satz unter dem Eindruck der SPD-Niederlage wenige Wochen nach der Bundestagswahl 1953. Er wollte deutlich machen, dass die Botschaft der Sozialdemokratie widersprüchlich und unscharf geworden, die Zeit für eine neue Debatte um Standort und Programm der Partei überfällig sei. Angesichts der im Wählervotum sichtbaren Zustimmung zu den marktwirtschaftlichen Reformen Ludwig Erhards zeigte sich das Dilemma überdeutlich. Die SPD galt vielen als die Partei der Planwirtschaft und der unternehmensfeindlichen Sozialisierung, die von ihren Gegnern ebenso falsch wie polemisch in eine Linie mit der Zuteilungs- und Mangelwirtschaft der Nachkriegsjahre gestellt wurde. Doch paradox genug: Dort, wo die Sozialdemokraten in Regierungsverantwortung standen – das galt für wichtige Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen bis 1950, für Hessen, Niedersachsen oder die Stadtstaaten – überwogen Pragmatismus, marktwirtschaftliche Lösungen und das Nachdenken über den Mittelstand gegenüber planwirtschaftlichen Rezepten und Sozialisierungseuphorie. Und selbst 20 Jahre früher, in der Weimarer Republik, in der SPD und Freie Gewerkschaften Schlüsselrollen im Reich und in Preußen einnahmen, galt jenseits der eigenen Ideologie das lebensnahe Prinzip, den Kapitalismus sozial zu zähmen und nicht zu zerschlagen – vom Betriebsrätegesetz über den Achtstundentag bis zur Arbeitslosenversicherung.

Zum zweiten Blick, jenem auf die Programmatik und deren Annäherung an die Marktwirtschaft: Zwischen 1925 und 1959 galt das Heidelberger Programm, wenngleich nach 1945 durch Aktionsprogramme modifiziert. Heidelberg postulierte zwar – hier ganz in der marxistischen Tradition des Erfurter Programms – das hehre Ziel, die „Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum“, schwieg sich aber über den Weg dorthin aus. Dies stellte selbst innerparteilich weder die rechten noch die linken Kritiker zufrieden. Freilich gab es daneben auch gewichtige sozialdemokratische Stimmen, die an diesem marxistischen Credo nicht nur Kritik übten, sondern auch eine Alternative entwickelten. Vor allem zwei bedeutende sozialdemokratische Wissenschaftler, die Professoren Carl Landauer (Handelshochschule Berlin, ab 1934 Berkeley/USA) und Eduard Heimann (Universität Hamburg, ab 1933 „New York School for Social Research“), haben sich seinerzeit erfolgreich bemüht, das Konzept einer „sozialistischen Marktwirtschaft“ theoretisch zu begründen – basierend auf einer Mischung von öffentlichem und privaten Eigentum, auf Gewinnbeteiligung und betrieblicher Mitwirkung der Arbeiter, Marktpreisbildung und Monopolkontrolle, finanziellen Anreizen des Managements, fairer Verteilung sowie einer Rahmenplanung („indicative planning“). Die frühen „Marktsozialisten“ haben ihre Blaupause einer sozialen Marktwirtschaft noch nicht mit diesem Etikett versehen, blieben vielmehr bei den vertrauten Begriffen „sozialistische Wirtschafts- und Arbeitsordnung“ (Eduard Heimann 1932) beziehungsweise „Planwirtschaft und Verkehrswirtschaft“ (Carl Landauer 1931), doch hatten sie mit den späteren Theoretikern einer „neuen Marktwirtschaft“ wie Wilhelm Röpke oder Walter Eucken einen Schlüsselbegriff gemeinsam: „Die Freiheit des Individuums“.

Der Praxistest, wie diese Elemente miteinander zu verknüpfen seien, erhielt in Deutschland politisch keine Chance, doch befruchtete diese Debatte in den 1930er und 1940er Jahren international, vor allem in den USA und Großbritannien, die Diskussion um einen „dritten Weg“ zwischen Kapitalismus und kommunistischer Zentralverwaltungswirtschaft. Zum intellektuellen Schaden der deutschen Sozialdemokratie teilten diese beiden Vordenker der sozialistischen Marktwirtschaft das Schicksal vieler Emigranten, im Ursprungsland kaum mehr wahrgenommen zu werden – doch immerhin zählten sie nach 1945 als Gastprofessoren an der Universität Hamburg zu den akademischen Lehrern des damaligen Studenten der Volkswirtschaftslehre, Helmut Schmidt. Die auf dem ersten Nachkriegsparteitag 1946 beschlossene „Kundgebung der SPD“ lässt sich als erstes Aktionsprogramm bezeichnen, wenngleich Kurt Schumacher sie nur als Manifestation der „Trends unserer Politik“ verstanden wissen wollte. Die wirtschaftspolitischen Schlüsselbegriffe spiegelten den Diskussionsstand der Weimarer Republik wieder, zwar aktualisiert durch die drängenden Tagesprobleme, doch programmatisch hinter die Einsichten der „Marktsozialisten“ zurückfallend: Planmäßige Lenkung und gemeinwirtschaftliche Gestaltung, Sozialisierung der Grundstoffindustrien und aller Teile der Verarbeitungsindustrien, die zur Großunternehmung drängen – einen positiven Verweis auf die Bedeutung des Markts sucht man vergebens. Die ordnungspolitische Grundgleichung lautete ähnlich wie im Heidelberger Programm: Sozialismus ist nur durch Planwirtschaft und Sozialisierung erreichbar; sie hat das Nachdenken über unaufgebbare gesellschaftliche Ziele einerseits und zeitgebundene Instrumente andererseits für ein Jahrzehnt verzögert.

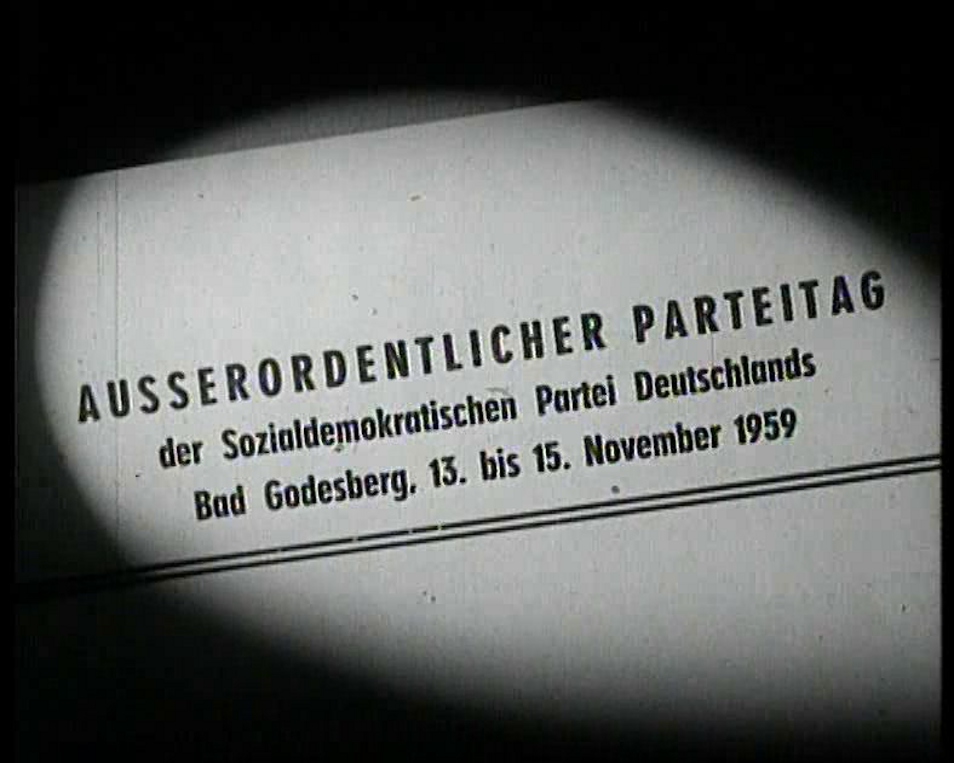

Die entscheidende Etappe zur programmatischen Annäherung an die Konzeption einer sozial gebundenen Marktwirtschaft war das Dortmunder Aktionsprogramm von 1952, vor allem in seiner in Berlin 1954 fortgeschriebenen und erweiterten Form. Dahinter stand zweierlei: die Einsicht, dass das rhetorisch ständig beschworene Volk nicht auf den Sozialismus alter Prägung erpicht war, vielmehr die ersten Früchte der Marktwirtschaft ohne politische Miesmacherei genießen wollte; des Weiteren das wachsende Unbehagen innerhalb der SPD am Widerspruch zwischen parteioffiziellen Zielen und der Wirklichkeit. Carlo Schmid, führender Sozialdemokrat, Professor für Politische Wissenschaft und Vizepräsident des Bundestags, brachte am 27. November 1959 rückblickend in der Wochenzeitung „Die ZEIT“ diese Missstimmung auf den Punkt – sie war identisch mit der Kritik Ortliebs einige Jahre vorher: „Die früheren Programme der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands waren weithin Produkte dogmatischen Denkens […]. Dies hat dazu geführt, daß der Sozialismus […] für eine Weltanschauung im Sinne […] eines Religionsersatzes angesehen wurde […]. Diese Vorstellungen waren im praktischen Denken der SPD schon längst zu Grabe getragen worden, blieben aber weiter in den Programmschriften stehen. […] Das Godesberger Programm räumt mit dieser Situation radikal auf“. Zwar blieb 1954 noch eine traditionelle Säule sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik – die Sozialisierung der Grundstoffindustrie – erhalten, doch findet sich bereits hier jener Schlüsselsatz, der fünf Jahre später die Botschaft des Godesberger Programms prägte: „Wettbewerb soweit wie möglich, Planung soweit wie nötig.“ Faktisch bedeutete das die Abkehr vom Konzept einer Planwirtschaft, die inhaltlich niemals ausgefüllt worden war, und die entscheidende Öffnung in Richtung Marktwirtschaft.

Diese Öffnung, die nichts weniger als eine innerparteiliche Kulturrevolution bedeutete, bedurfte neuer Personen, die diesen Weg unumkehrbar machten. Nach dem Tod von Erik Nölting, der für die ältere planwirtschaftliche Tradition der SPD stand, übernahm 1953 Heinrich Deist die Rolle des wirtschaftspolitischen Sprechers der SPD – erfahren in unternehmerischer Praxis und pragmatischer Marktwirtschaftler, gleichsam ein sozialdemokratischer Managertyp. Und ihm gleichrangig Karl Schiller, als Universitätsprofessor stärker den intellektuellen Part spielend. Beide bestimmten wesentlich die Programmdebatten zwischen 1953 und 1959, sodass sie gemeinsam die Vaterschaft am wirtschaftspolitischen Teil des Godesberger Programms beanspruchen konnten – einschließlich des wichtigen Zwischenschritts des Stuttgarter Parteitags 1958, in dessen Mittelpunkt die Entschließung „Freiheitliche Ordnung der Wirtschaft“ stand.

In der Summe umfassten die neuen Programmpunkte nichts anderes als das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, wie sie deren geistige Väter, nicht zuletzt ihr Namensgeber Alfred Müller-Armack, unmittelbar nach Kriegsende entwickelt hatten – von der personalen Freiheit als Basis einer demokratischen Gesellschaft über die Forderung nach sozialem Ausgleich bis hin zur konstitutiven Rolle eines aktiven Staats. Ihm wurde die doppelte Aufgabe zugewiesen, das Funktionieren der Märkte zu gewährleisten und den sozial blinden Markt sozialstaatlich zu korrigieren. Erst dieses gemeinsame Fundament der sozialen Marktwirtschaft ermöglichte den produktiven Streit um die besseren Lösungen, brachte die Sozialdemokratie „auf Augenhöhe“, mehr noch: ermöglichte ihr seit den1960er Jahren die Definitionsmacht darüber zu erringen, was freiheitliche und zugleich sozial gerechte Politik bedeutet. Karl Schiller, der nach dem frühen Tod von Deist 1964 dessen innerparteiliche Rolle übernahm, hat als Wirtschaftsminister wie kein anderer dazu beigetragen, dass das Konzept der sozialen Marktwirtschaft innerhalb der SPD und darüber hinaus kein Fremdkörper blieb, sondern als Chance politischer Gestaltung begriffen wurde. Aktuell, im Jahre 2013, bedeutet das, sich aufs Neue darauf zu besinnen, wie personale Freiheit, marktwirtschaftliche Effizienz und soziale Gerechtigkeit unter den Bedingungen der Globalisierung und internationaler Finanzkrisen austariert und politisch gestaltet werden können. Gelingt das, dann hätte sich der lange Weg zur sozialen Marktwirtschaft gelohnt, wäre kein bloßer Erinnerungsort, sondern die Voraussetzung für ein lebenswertes gesellschaftliches Miteinander auch in der Zukunft.